昔から顎関節症の症状はあったわけですが,この症状が世界的に注目されたのは,1934年にアメリカの耳鼻科医だったコステン氏が報告してからでしょう.彼は現在顎関節症の症状として知られるものと,耳鼻咽喉科で治療される症状の一部を合わせて「コステン症候群」と呼ばれるようになった一群の症状を報告しました.その論文の中で彼は,このような症状の原因は,奥歯を抜歯したままにしたり,奥歯の咬みあわせが低くなったために,下顎頭が後方にずれ,その付近の組織や神経を圧迫するためだと考えました.その後1950年代に入って,コステン氏の主張の一部は解剖学的な研究から否定されましたが,咬みあわせの問題が顎関節症の原因になるという考えは,その後も多くの歯科医から支持され,世界中で多くの研究者がこの問題に関する膨大な数の研究を行いました.実際に,顎関節症の症状を持った人たちは症状を持たない人たちに比べて,咬みあわせの良くない例が多いということは知られています.しかし咬みあわせの悪い人が全て顎関節症になるかというと,必ずしもそうとは言えないということも分かってきました.最近はあまり見かけませんが,昔は歯を抜いたまま入れ歯を入れないで過ごしているご老人がしばしばおいででした.そのような人たちが皆,顎関節症の症状に苦しんでいたかというと,そうでなかったことはご存知だろうと思います.また,テレビの海外旅行番組などで,多くの歯が抜けているにもかかわらず,大きな口を開けられる,何でも食べられるという,発展途上国の住人を見る機会もおありかと思います.しっかりかめる所がないにも関わらず,これまで顎関節や咀嚼筋の痛み,開口障害などを経験したことのない方が多数おいでなのです.このような例もあることが分かってきたため,では他に原因があるのではないかと,多くの研究者がその他の原因を考えました.ある研究者達は,咬みあわせの異常が直接に下顎頭の位置をずらすのではなく,咬みあわせ異常がまず咀嚼筋の障害を招き,これが関節を次に障害すると主張しました.またある人たちは,精神的な緊張の持続が咀嚼筋の緊張を招き,これが筋疲労や関節を押さえつけることによる関節痛を引き起こすと考えました.また性格の問題やストレスに会ったときの,体の反応の仕方に問題があって,関節や咀嚼筋に過剰な負担をかけるとする研究者もいました.このように何らかの一つの問題が病気の原因になるとする考えを「単一病因論」と言います.たとえば赤痢菌が体内に侵入して赤痢の症状が出るといった病気を考えてください.単一病因による病気は赤痢のような感染症以外にも多数あることはご存知のとおりです.このような単一病因を見つけることは,病気の治療においては重要なことです.原因が一つと分かれば,その原因に対処する方法を見つければ病気を治すことができます.赤痢菌ならば,菌を殺す抗生物質を見つけることで赤痢を治療できることになります.そのようにして赤痢は日本から駆逐されていったわけです.

しかし,上に述べました咬みあわせの悪さや筋肉の緊張,それに影響する精神的問題など,どの単一病因を取り上げても,全ての患者さんの症状を一つの要因から説明するということはできませんでした.このようなことから,1970年代に入り,いくつかの要因が互いに影響して結果的に関節や筋肉への過剰な負担を招くことが症状を出現させ,また症状を長引かせるのだという考え方が生まれました.この考え方を単一病因論に対して多因子病因論と言います.この多因子説では,単一病因論で議論された各々の要因が複合して症状の発現や症状の維持に関連すると考えます.また最近では,これまであまり検討されていなかった,症状を持つ個々の患者さんの,日常生活での習慣や癖なども関連することが分かってきました.この考え方では,個々の患者さんはそれぞれ他の人とは異なる要因のセットを持っている可能性を考えます.もちろん多くの要因を持たない方もおいでですから,そのような場合には,あまりひどい症状にはならずにすんだり,簡単な治療で治ってしまう場合もあります.しかし多くの要因をお持ちの方は,それらへの適切な対応をとらなければなかなか症状の改善が得られないという場合もあります.これまでの日本の歯科医療の中で顎関節症には痛みに対する鎮痛薬の投与,関節や筋肉を安静に保つためのマウスピースの使用,咬みあわせを安定させるために歯を削る,あるいは歯にかぶせものをするといった治療が医療保険に組み入れられており,顎関節症の症状を訴えて歯科医に受診すると,そのような治療が行われてきました.こういった治療で良くなる方は,あまり多くの要因を持っていなかったと考えられます.咬みあわせの要因が大きく,この問題を解決したことで症状の改善が得られたのかもしれません.ただこのような例はごく一部であって,多くの方はその他の要因もあわせ持っているのが一般的です.顎関節症の症状の原因に対するこのような考え方は,高血圧や糖尿病といった生活習慣病に対する考え方に似ています.生活習慣病への対応がそうであるように,個々の患者さんが持っているいくつかの要因を見つけ出し,その個々の要因に対処することが必要になるのです.

そのような要因としてまず構造の弱さがあります.最近は下あごの「えら」が張っていない,すらりとした顔貌の方が増えています.下顎骨がスマートなのは結構ですが,顎関節を作っている下顎頭が小さい,あるいは下顎を動かす咬筋や側頭筋の発達が良くないのではないかという方も目につく機会が増えています.この原因については,幼児期の食事で軟らかいものが中心になっていて,充分な下顎骨と咀嚼筋の発育が得られていないためだと考えられています.人間を使った実験はできませんから,この点に関する証拠を示すことはできませんが,下顎頭が通常の人に比べて小さかったり,咀嚼筋の発達が悪かったりすると,顎関節や筋の耐久力が小さくなるため,負担が過剰になりやすいと思われます.咬みあわせの状態も一つの要因にはなると考えられます.たとえば前に述べたように,奥歯が抜けたまま前歯を使って食品を噛もうとすると,顎関節には強い力が及びます.また,行動学的要因も関節への負担を増加させる場合があります.最も大きな要因となるのが睡眠中のはぎしりやくいしばりで,関節や咀嚼筋を疲労させます.それ以外にも癖や習慣としての行動学的要因は多数あります.精神的状態も影響することがあります.不安感の持続や気分の落ち込みの持続といった問題は直接的に体の緊張感を高め,あるいは行動学的要因を強める,または異常感覚を強めるといった形で症状に影響します.

こういった要因は,一つ一つを取り上げると,それだけで症状を発生させるほど強いものではないかもしれません.それで,直接的に症状を引き起こすものではないことから寄与因子と言います.しかし,タイミングを合わせていくつかのこの寄与因子が重なってしまうと,その方の持つ顎関節や筋肉の耐久力を越えてしまう可能性があるのです.たとえばこんな患者さんがおいでです.A子さんは22歳でこの春に大学を卒業し,大手の商社に就職しました.会社では早速,新人研修が開始され,それが6月頃まで断続的に続いたそうです.研修では用意された宿舎に合宿し,朝から晩まで講義や実務のための予備実習が繰り返されました.その頃から右顎関節の痛みと口の開けにくさを感じるようになり,研修期間が終わって時間的余裕ができたため,治療を求めて来院しました.診査すると口は大きく開けることができず,開けようとすると右の顎関節に痛みが出現します.エックス線撮影検査では,骨に病的な吸収や,変形はありませんが,右の下顎頭は左に比べて小さいと考えられました.咬みあわせの診査では,これまで歯科治療を受けたことがないという,歯科的健康優良児で,顎関節や筋肉への負担を大きくするような状態も見られませんでした.また,15歳ころから右顎関節にはカクカクと音がしていましたが,痛みはなく口も大きく開いていたといいます.それが5月の連休明け,研修3日目の朝,食事をしようとして口が大きく開かず,開けようとしたときの痛みに気づいたそうです.その時点からカクカク音はしなくなりました.その後痛みは少し軽くはなりましたが,完全にはなくならず,口も当初よりは開くようになりましたが,十分には開かないままだったことから来院したそうです.診査の結果A子さんの状態は「あごの関節の話3」で説明している,復位を伴わない関節円板前方転位と診断しました.その後の聞き取りや調査用紙を使っての診査では,性格的には神経質で緊張しやすく,また不安感を自覚しやすいことから,研修中は特に緊張する場面が多かったと述べました.大学を卒業して社会に入り,仕事の厳しさを実感したそうです.また,以前から時折寝ている間の歯ぎしりを指摘されており,自分でも起床時にあごの疲れを自覚することもあったようです.以上のことから,今回の痛みと口の開けにくさに至る寄与因子として以下のように推測しました.

1.右顎関節の耐久性が元々小さかった.

2.以前から歯ぎしりをすることで関節への負担が大きく,それだけが原因か否かは不明だが右の関節円板の前方転位を招いた.しかし円板は復位を伴う状態であり,痛みにまで発展することはなかった.

3.大学在学中は気分的に楽だったが,社会に出て慣れない人間関係や,研修での不安と緊張が睡眠中の歯ぎしりを強め,また持続時間を長くした.このために関節円板が復位可能な状態から復位できない状態に移行し,これによって口が大きく開かなくなり,無理に開けようとすると痛みが出現する状態になった.

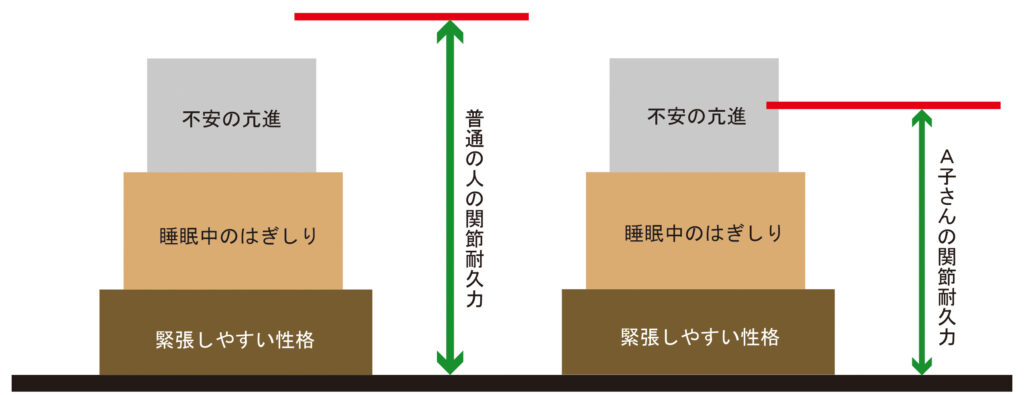

A子さんの場合,1)顎関節の耐久性の小ささ,2)夜間睡眠中の歯ぎしり,3)元来神経質で緊張しやすい性格,4)自分を取り巻く環境の変化に対する精神的不安がさらに緊張を高めた,といった要因が複合化することで痛みにまで進んでしまったのであり,咬みあわせの要因はありませんでした.このような要因の複合化と症状との関係について,よく患者さんには積み木の例で説明しています.一つ一つの要因を積み木の一個一個にたとえ,それが積み重なって全体の高さがその方の持っている耐久力の高さを超えると,関節や筋肉が耐えきれなくなって症状のある状態(病態)に変化すると考えます.A子さんは耐久力が元々小さかったために,そうでない方だったら耐えられた要因の重なりでも耐えきれなくなったことが考えられます(図).

図.A子さんの寄与因子の積み木

こういった寄与因子の中で最も多くの患者さんがお持ちで,しかも症状の悪化,長期化の原因似なる因子が,【TCHとは】で説明しているTCHであると分かってきたのです.